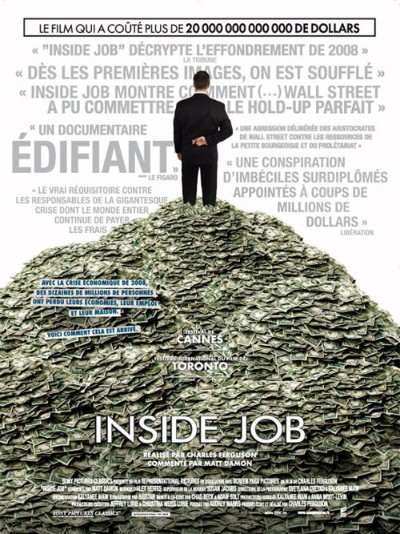

Malgré son titre de film de casse, Inside Job n'est pas un remake de Ocean's Eleven, de Haute Voltige ou de The Sting. C'est en fait un documentaire sur la plus grosse catastrophe financière de ces 30 dernières années : la crise des subprimes. Mais ne prenez pas la fuite, malgré son sujet austère, Inside Job est passionnant et mérite largement son oscar (bon, moi je l'aurais donné à Exit Through the Gift Shop, nominé la même année, mais c'est personnel).

La crise financière mondiale de 2007, toujours d'actualité, a mis des millions d'hommes au chômage et des milliers de foyers à la rue. Comment cela a-t-il pu se produire ? C'est à cette question qu'Inside Job tente de répondre. En 108 minutes, il nous fait un cours d'économie, de géographie, de politique et de sociologie.

Le film s'appuie sur une série de témoignages de personnages clef de la crise, de journaliste ou d'experts universitaires réputés. S'expriment ainsi Nouriel Roubini, George Soros, Eliot Spitzer, Charles R. Morris et Dominique Strauss-Kahn. L'accent est notamment mis sur les liens troubles qu'entretiennent certains professeurs prestigieux d'économie (à Harvard et Berkeley) avec les conseils d'administration des grandes entreprises financières responsables de la crise. Difficile d'être objectif dans un article académique sur les conséquences de la dérégulation du marché quand on fait des heures supplémentaires pour Merrill Lynch, Morgan Stanley ou Lehman Brothers ! La façon dont les agences de notations trafiquaient leurs évaluations des subprimes est aussi abordée, tout comme l'aveuglement du gouvernement.

Les mécanismes de l'arnaque sont mis en évidence avec clarté, et l'ensemble tient du thriller. Oubliez la dimension ludique de Capitalism: A Love Story, qui traitait du même sujet (mais avec l'humour de Michael Moore). Ici, c'est percutant, pédagogique et haletant du début à la fin.

Plus mathématique encore que Liar Game et plus complexe que Kurosagi, Inside Job vous fera réfléchir sur la fragilité de notre système financier. Les plus belles arnaques se produisent dans le monde réel, pas au cinéma. Et à la fin, il n'y a pas de procureur visionnaire ou d'agent du FBI clairvoyant pour sauver la morale. Les escrocs en col blanc partent impunis, avec des centaines de millions, pendant que l'économie s'écroule.